2025: Kann Künstliche Intelligenz, was der Mensch kann?

- Stefanie Eisl

- 6. Aug. 2025

- 4 Min. Lesezeit

In vielerlei Hinsicht ist eine Künstliche Intelligenz einem Menschen weit überlegen: an Schnelligkeit, Effizienz, Speicherkapazität und Analysefähigkeit. ABER: Ohne Fachwissen einer KI blind zu vertrauen, davon sei unbedingt abgeraten! Generierte Inhalte können korrekt sein – oder eben auch nicht: Künstliche Intelligenz errechnet Wahrscheinlichkeiten.

Was kaum jemand weiß: KI-Forschung begann bereits 1943

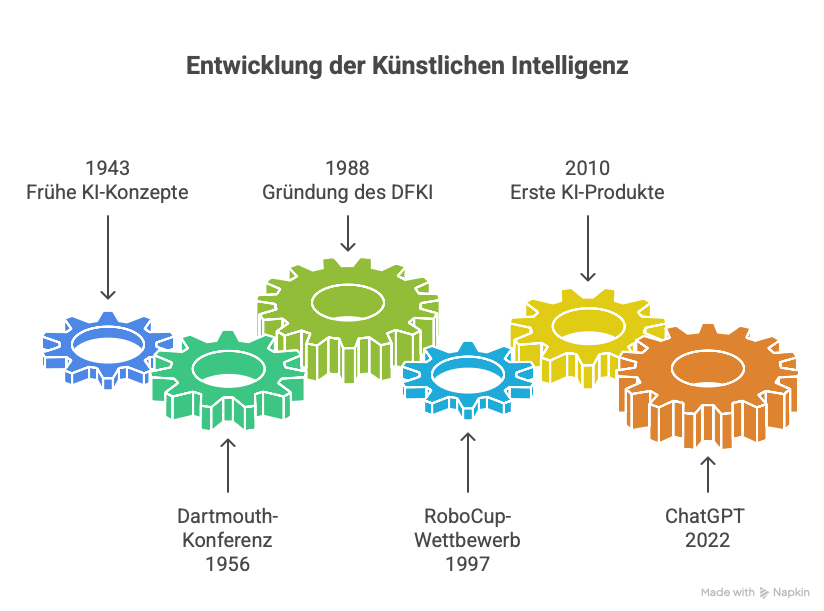

Die ersten Versuche, eine „Künstliche Intelligenz“ zu entwickeln, gehen bereits in die frühen 1940er-Jahre zurück. Damals kombinierten Warren McCulloch und Walter Pitts Konzepte aus den Neurowissenschaften, der Logik und der Mathematik, um ein künstliches Neuron zu erschaffen.

Den Auftakt zur ersten offiziellen KI-Forschung machte im Jahr 1956 die Dartmouth-Konferenz, initiiert durch den Informatiker, Mathematiker und KI-Pionier John McCarthy (Dartmouth College) und seinen Kollegen. Daraus entstand das „Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence“.

In Deutschland startete die KI-Forschung erst 1988 mit der Gründung des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI).

Noch war es eine stille Revolution, gekennzeichnet von Rückschlägen, die Ende der 1970er-Jahre zum ersten „AI-Winter“ führten. Als AI-Winter werden jene Phasen bezeichnet an denen das öffentliche und wirtschaftliche Interesse an Künstlicher Intelligenz und damit einhergehend Finanzierung und Forschung stark zurückgehen.

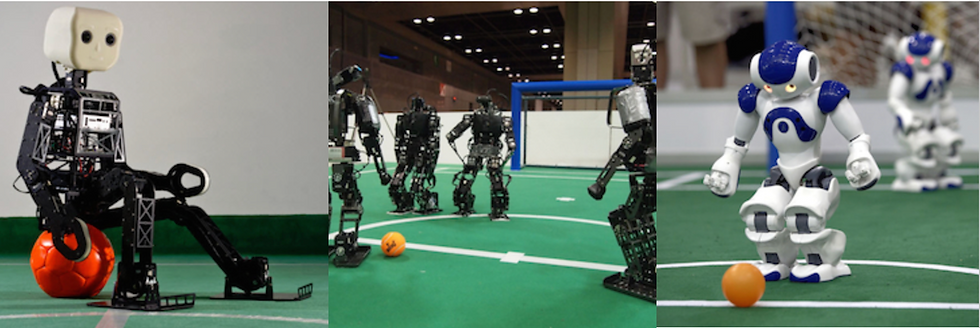

Beim „RoboCup“ spielten 1997 das erste Mal Roboter gegeneinander Fußball. Auch heute noch finden regelmäßig Wettbewerbe in verschiedenen Ligen wie der „Rescue-Robot-Liga“ oder der „Junior-Liga“ statt. Der Bewerb wurde um „RobocupIndustrial“ und „RoboCup@Home“, also Anwendungen für Haus und Industrie erweitert.

Der KI-Durchbruch gelang mit der Entwicklung von künstlichen neuronalen Netzen und Deep-Learning-Methoden. Ab dem Jahr 2010 kamen, noch ohne übermäßige mediale Aufmerksamkeit, die ersten KI-Produkte auf den Markt.

Seit 2020 haben KIs, vor allem OpenAIs Sprachassistent ChatGPT und ähnliche KI-Modelle aus unterschiedlichsten Anwendungsbereichen, die Welt rasant erobert.

Eine weitere Online-Timeline findest du hier.

Künstliche Intelligenz ist den Kinderschuhen entwachsen – ein aufgeweckter Teenager?

So fähig sind Large-Language-Modelle (LLMs) im Jahr 2025

LLMs sind KI-Modelle, die mit großen Datenmengen trainiert wurden und die Fähigkeit besitzen, Sprache zu analysieren, gesprochene Sprache zu verstehen und auch wiederzugeben.

Sie können zahlreiche Aufgaben erledigen:

E-Mails beantworten

Auskünfte erteilen

Meetings transkribieren

Konzepten oder ganzen Textpassagen, Bilder und Videos erstellen

Für jeden Bereich gibt es eigens trainierte Modelle wie z. B. Midjourney für Bild- oder Kling.ai für Videoerstellung. Es gibt tausende spezialisierte KIs, darunter Adobe Firefly (Bilder) oder Microsoft Copilot (Text), Gamma (für Präsentationen), napkin.ai (für Mindmaps, Grafiken) oder suno.com (für Musik).

KI kann Sparring-Partner:in sein oder als Ratgeber:in, Experte oder Expertin fungieren.

KI-Modelle können Gefühle imitieren, psychologische Ratschläge geben oder philosophische Diskurse führen, und sie entwickeln sich weiter.

2025 könnte man als „Jahr der KI-‚Agents‘“ bezeichnen: Sie erfüllen autonom Aufgaben in der echten Welt, schicken selbständig E-Mails, arbeiten am Computer oder erledigen telefonische Anfragen.

Im Hintergrund rattern Token und Zahlen in Server-Kammern und berechnen Wahrscheinlichkeiten – genährt mit großen Mengen an Wasser und Strom.

Das allein wirft eine Menge Fragen auf, aber bleiben wir konkret:

Wo bleibt der Datenschutz? Das Urheberrecht?

Zwei zentrale Fragen für das Freie Lektorat

KI bietet viele Vorteile, wenn es aber um den Schutz sensibler Daten oder Inhalte geht, ist Vorsicht geboten. Um KI-Systeme in Österreich und Europa rechtssicher verwenden zu können, sollten folgende Fragen geklärt sein:

Werden die eingegebenen Inhalte gespeichert und zu Trainingszwecken verwendet?

Erfolgt die Verarbeitung der Daten in der Europäischen Union oder außerhalb?

Ist die Verarbeitung DSGVO-konform bzw. werden personenbezogene Daten verarbeitet?

Geht es um sensible Inhalte, die gegebenenfalls der Geheimhaltung unterliegen?

Nicht weniger schwerwiegend sind folgende Fragen:

Wurde die KI mit urheberrechtlich geschütztem Material trainiert?

Darf der Output privat und kommerziell genützt werden?

Verlieren Autor:innen ihr Urheberrecht, wenn sie Textteile mithilfe von KI umformulieren lassen?

Wer KI-gestütztes Lektorat oder Korrektorat anbieten möchte, muss also viel Recherchearbeit leisten.

Ob der Output kommerziell genutzt werden darf, regeln die Nutzungsbedingungen der einzelnen Anbieter. Die Datensschutzerklärung gibt Auskunft über die Verwendung der eingegebenen Daten (Prompts).

Um Urheber:in eines Werkes zu sein, muss der Text eine gewisse, rechtlich nicht eindeutig definierte „Schöpferhöhe", also ein Maß an Individualität und Originalität, aufweisen und von einem Menschen geschrieben worden sein. Wird die KI dann nur zur stilistischen Überarbeitung und Verbesserung verwendet, bleibt das Recht auf Urheberschaft erhalten.

Fast jeder Anbieter speichert die eingegebenen Inhalte – allein, um sie verarbeiten zu können. Je nach Policy werden die Daten sofort oder nach 3 bis 30 Tagen gelöscht. Löscht man jedoch den Chatverlauf nicht, lagert der Inhalt weiterhin auf dem jeweiligen Server. Wird alles gelöscht, können User:innen im Zweifelsfall auch nicht nachweisen, welche Inhalte die KI generiert hat oder inwieweit sie eine Autorin oder Lektorin umformuliert hat.

Die Frage nach Datenschutz und rechtskonformer Verwendung treibt derzeit viele um und ist – auch in der Nachhaltigkeitsberichterstattung – die wahrscheinlich größte Hürde im sicheren Einsatz von KI.

Mein persönliches Fazit:

„KI ist ein großartiges Werkzeug, braucht jedoch Kontrolle und klare, ethisch-moralisch vertretbare Rahmenbedingungen und transparente Kommunikation seitens der anbietenden Unternehmen!“

Dieser Artikel ersetzt keine individuelle Rechtsberatung – wende dich bei spezifischeren Fragen am besten an juristisches Fachpersonal.

Quellen:

Kirste, M. & Schürholz, M. (2019). Einleitung: Entwicklungswege zur KI. In: Wittpahl, V. (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: Technologie | Anwendung | Gesellschaft (S. 21), Springer Vieweg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58042-4

Omerovic, R. (2025): Die Rolle der Künstlichen Intelligenz in der ESG-Berichterstattung. Potenziale, Herausforderungen und Risiken. Masterarbeit (S. 13)

Schürholz, M. & Spitzner E. (2019). 1. Hardware für KI In: Wittpahl, V. (Hrsg.), Künstliche Intelligenz: Technologie | Anwendung | Gesellschaft (S. 36). Springer Vieweg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-58042-4

Teich, I. (2020). Meilensteine der Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Informatik Spektrum, 43(3). https://doi.org/10.1007/s00287-020-01280-5 (S. 276–277)

Bildnachweise:

Titelbild: Midjourney

Neuron, Paragraf und Computerchip: ChatGPT

Justizia: Stockfoto des Websiteanbieters

Kommentare